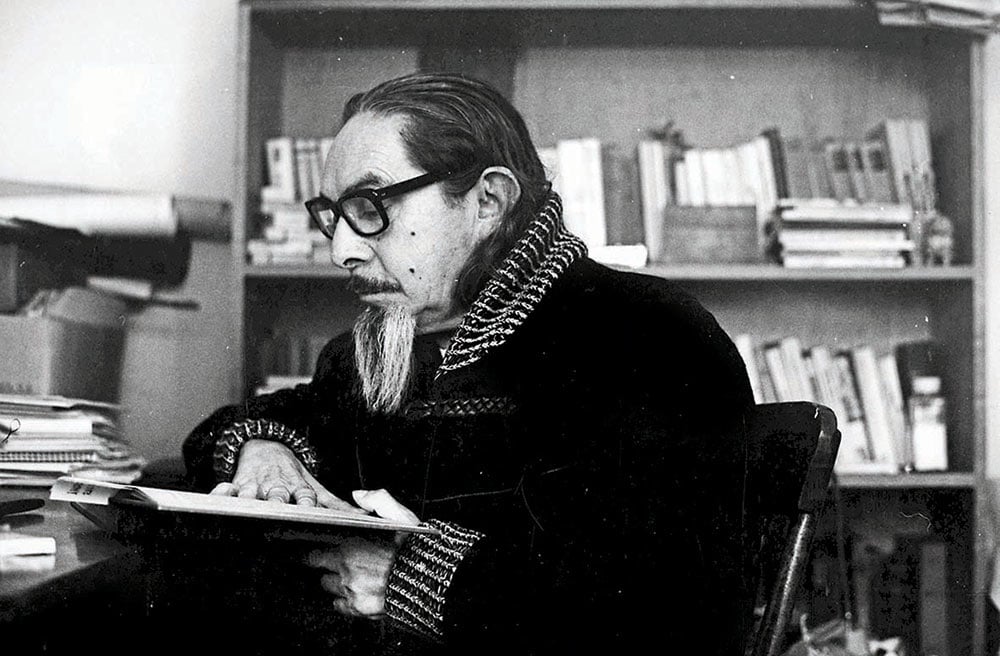

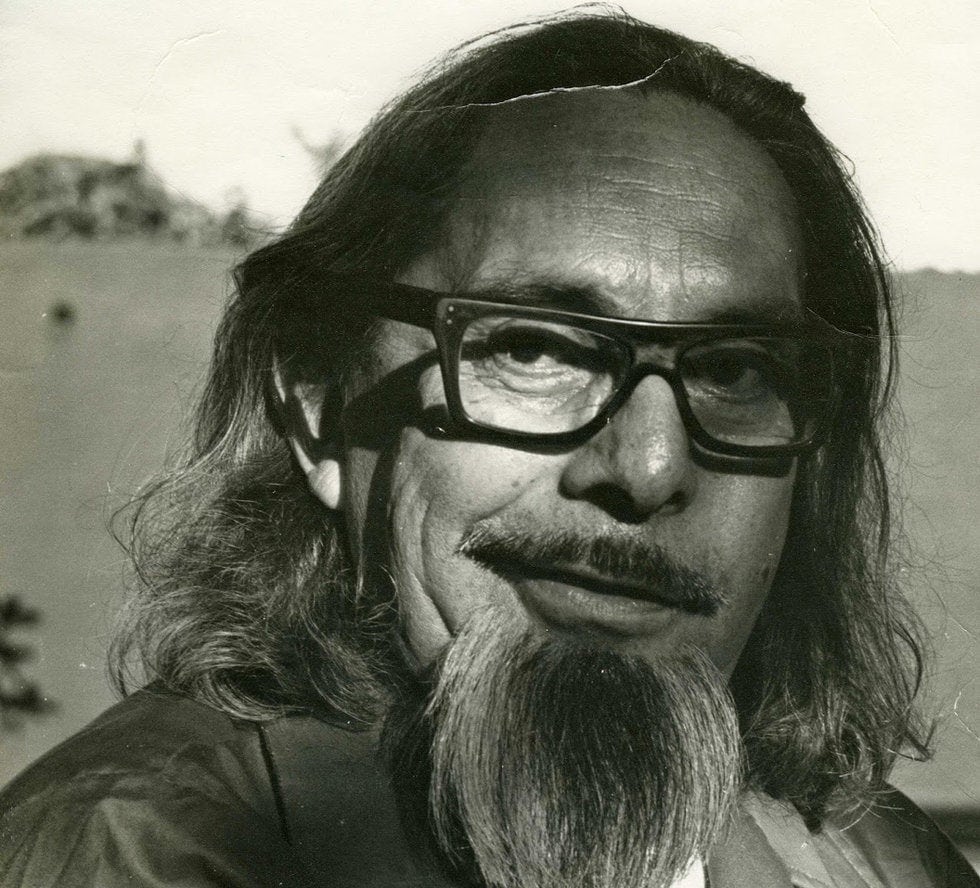

José Maximiliano Revueltas Sánchez fue uno de los escritores más radicales del siglo XX, guionista, crítico político y activista, nació un 20 de noviembre de 1914. A 105 años de su nacimiento lo honramos y lo recordamos.

Nació y vivió su infancia en Durango en donde sus padres abrieron una tienda de abarrotes llamada El Naranjo, sin embargo, procuraron que sus hijos crecieran rodeados de libros y música, querían que sus hijos fueran artistas.

Su hermano Silvestre fue músico, su hermana Rosaura actriz y bailarina y Fermín fue pintor y dibujante considerado el impulsor del movimiento muralista.

José Revueltas fue extensamente conocido por su visión política y su lucha constante por transformar la situación de desigualdad, luego de que su familia se trasladara a la Ciudad de México, el escritor decidió abandonar la escuela.

Fue autodidacta y encontró inspiración en la Biblioteca Nacional, en donde leyó textos que fueron un parteaguas para su formación y su inclinación revolucionaria.

Desde joven se acercó al comunismo y buscó afiliarse al Partido Comunista Mexicano, desde ese momento comenzó su paso constante por correccionales y cárceles, con tan solo 15 años ya había pisado una correccional.

A pesar de las constantes reclusiones, Revueltas nunca abandonó la lucha ni se mantuvo callado, fue llevado a la prisión de máxima seguridad en las Islas Marías.

Posteriormente comenzaría a colaborar para el periódico El populary poco a poco fue iniciando su prolífica carrera en las letras que abarca novelas, obras de teatro, guiones para películas, cuentos y ensayos.

En 1967 recibió el premio Xavier Villaurrutia, posteriormente lo volverían a encarcelar en el Movimiento Estudiantil de 1968 aunque fue liberado dos años después bajo palabra.

José Revueltas murió el 14 de abril de 1976 de un paro cardíaco.

Celebrando su legado presentamos 5 cuentos y novelas que hay que leer de este destacado personaje literario mexicano.

1.DORMIR EN TIERRA

En esta obra relata la llegada de la modernidad a los pequeños poblados de México, aborda temas como la prostitución, la violencia, la venta de droga, entre otros temas.

-

DIOS EN LA TIERRA

La población estaba cerrada con odio y con piedras. Cerrada completamente como si sobre sus puertas y ventanas se hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión de tan profundas, de tan gruesas, de tan de Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían… ¿de dónde? De la Biblia, del Génesis, de las Tinieblas, antes de la luz. Las rocas se mueven, las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, avanzan un milímetro por siglo. Pero esto no se alteraba, este odio venía de lo más lejano y lo más bárbaro. Era el odio de Dios. Dios mismo estaba ahí apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios. Porque ¿quién si no Él? ¿Quién si no una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los Ejércitos; Dios de los dientes apretados; Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada. Y eso era ahí y en todo lugar porque Él, según una vieja y enloquecedora maldición, está en todo lugar: en el siniestro silencio de la calle; en el colérico trabajo; en la sorprendida alcoba matrimonial; en los odios nupciales y en las iglesias, subiendo en anatemas por encima del pavor y de la consternación. Dios se había acumulado en las entrañas de los hombres como solo puede acumularse la sangre, y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa, ordenada crueldad. En el Norte y en el Sur, inventando puntos cardinales para estar ahí, para impedir algo ahí, para negar alguna cosa con todas las fuerzas que al hombre le llegan desde los más oscuros siglos, desde la ceguedad más ciega de su historia.

¿De dónde venía esa pesadilla? ¿Cómo había nacido? Parece que los hombres habían aprendido algo inaprensible y ese algo les había tornado el cerebro cual una monstruosa bola de fuego, donde el empecinamiento estaba fijo y central, como una cuchillada. Negarse. Negarse siempre, por encima de todas las cosas, aunque se cayera el mundo, aunque de pronto el Universo se paralizase y los planetas y las estrellas se clavaran en el aire.

Los hombres entraban en sus casas con un delirio de eternidad, para no salir ya nunca, y tras de las puertas aglomeraban impenetrables cantidades de odio seco, sin saliva, donde no cabían ni un alfiler ni un gemido.

Era difícil para los soldados combatir en contra de Dios, porque Él era invisible, invisible y presente, como una espesa capa de aire sólido o de hielo transparente o de sed líquida. ¡Y cómo son los soldados! Tienen unos rostros morenos, de tierra labrantía, tiernos, y unos gestos de niños inconscientemente crueles. Su autoridad no les viene de nada. La tomaron en préstamo quién sabe dónde y prefieren morir, como si fueran de paso por todos los lugares y les diera un poco de vergüenza todo. Llegaban a los pueblos solo con cierto asombro, como si se hubieran echado encima todos los caminos y los trajeran ahí, en sus polainas de lona o en sus paliacates rojos, donde, mudas, aún quedaban las tortillas crujientes, como matas secas.

Los oficiales rabiaban ante el silencio; los desenfrenaba el mutismo hostil, la piedra enfrente, y tenían que ordenar, entonces, el saqueo, pues los pueblos estaban cerrados con odio, con láminas de odio, con mares petrificados. Odio y solo odio, como montañas.

—¡Los federales! ¡Los federales!

Y a esta voz era cuando las calles de los pueblos se ordenaban de indiferencia, de obstinada frialdad y los hombres se morían provisionalmente, aguardando dentro de las casas herméticas o disparando sus carabinas desde ignorados rincones.

El oficial descendía con el rostro rojo y golpeaba con el cañón de su pistola la puerta inmóvil, bárbara.

—¡Queremos comer!

—¡Pagaremos todo!

La respuesta era un silencio duradero, donde se paseaban los años, donde las manos no alcanzaban a levantarse. Después un grito como un aullido de lobo perseguido, de fiera rabiosamente triste:

—¡Viva Cristo Rey!

Era un rey. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué caminos espantosos? La tropa podía caminar leguas y más leguas sin detenerse. Los soldados podían comerse los unos a los otros. Dios había tapiado las casas y había quemado los campos para que no hubiese ni descanso ni abrigo, ni aliento ni semilla.

La voz era una, unánime, sin límites: “Ni agua.” El agua es tierna y llena de gracia. El agua es joven y antigua. Parece una mujer lejana y primera, eternamente leal. El mundo se hizo de agua y de tierra y ambas están unidas, como si dos opuestos cielos hubiesen realizado nupcias imponderables. “Ni agua.” Y del agua nace todo. Las lágrimas y el cuerpo armonioso del hombre, su corazón, su sudor. “Ni agua.” Caminar sin descanso por toda la tierra, en persecución terrible y no encontrarla, no verla, no oírla, no sentir su rumor acariciante. Ver cómo el sol se despeña, cómo calienta el polvo, blando y enemigo, cómo aspira toda el agua por mandato de Dios y de ese rey sin espinas, de ese rey furioso, de ese inspector del odio que camina por el mundo cerrando los postigos…

¿Cuándo llegarían?

Eran aguardados con ansiedad y al mismo tiempo con un temor lleno de cólera. ¡Que vinieran! Que entraran por el pueblo con sus zapatones claveteados y con su miserable color olivo, con las cantimploras vacías y hambrientos. ¡Que entraran! Nadie haría una señal, un gesto. Para eso eran las puertas, para cerrarse. Y el pueblo, repleto de habitantes, aparecería deshabitado, como un pueblo de muertos, profundamente solo.

¿Cuándo y de qué punto aparecerían aquellos hombres de uniforme, aquellos desamparados a quienes Dios había maldecido?

Todavía lejos, allá, el teniente Medina, sobre su cabalgadura, meditaba. Sus soldados eran grises, parecían cactus crecidos en una tierra sin más vegetación. Cactus que podían estarse ahí, sin que lloviera, bajo los rayos del sol. Debían tener sed, sin embargo, porque escupían pastoso, aunque preferían tragarse la saliva, como un consuelo. Se trataba de una saliva gruesa, innoble, que ya sabía mal, que ya sabía a lengua calcinada, a trapo, a dientes sucios. ¡La sed! Es un anhelo, como de sexo. Se siente un deseo inexpresable, un coraje, y los diablos echan lumbre en el estómago y en las orejas para que todo el cuerpo arda, se consuma, reviente. El agua se convierte, entonces, en algo más grande que la mujer o que los hijos, más grande que el mundo, y nos dejaríamos cortar una mano o un pie o los testículos, por hundirnos en su claridad y respirar su frescura, aunque después muriésemos.

De pronto aquellos hombres como que detenían su marcha, ya sin deseos. Pero siempre hay algo inhumano e ilusorio que llama con quién sabe qué voces, eternamente, y no deja interrumpir nada. ¡Adelante! Y entonces la pequeña tropa aceleraba su caminar, locamente, en contra de Dios. De Dios que había tomado la forma de la sed. Dios ¡en todo lugar! Allí, entre los cactus, caliente, de fuego infernal en las entrañas, para que no lo olvidasen nunca, nunca, para siempre jamás.

Unos tambores golpeaban en la frente de Medina y bajaban a ambos lados, por las sienes, hasta los brazos y la punta de los dedos: “a…gua, a…gua, a…gua. ¿Por qué repetir esa palabra absurda? ¿Por qué también los caballos, en sus pisadas…?” Tornaba a mirar los rostros de aquellos hombres, y solo advertía los labios cenizos y las frentes imposibles donde latía un pensamiento en forma de río, de lago, de cántaro, de pozo: agua, agua, agua. “¡Si el profesor cumple su palabra…!”

—Mi teniente… —se aproximó un sargento.

Pero no quiso continuar y nadie, en efecto, le pidió que terminara, pues era evidente la inutilidad de hacerlo.

—¡Bueno! ¿Para qué, realmente…? —confesó, soltando la risa, como si hubiera tenido gracia.

“Mi teniente.” ¿Para qué? Ni modo que hicieran un hoyo en la tierra para que brotara el agua. Ni modo. “¡Oh! ¡Si ese maldito profesor cumple su palabra…!”

—¡Romero! —gritó el teniente.

El sargento moviose apresuradamente y con alegría en los ojos, pues siempre se cree que los superiores pueden hacer cosas inauditas, milagros imposibles en los momentos difíciles.

—¿…crees que el profesor…?

Toda la pequeña tropa sintió un alivio, como si viera el agua ahí enfrente, porque no podía discurrir ya, no podía pensar, no tenía en el cerebro otra cosa que la sed.

—Sí, mi teniente, él nos mandó avisar que con seguro ai’staba…

“¡Con seguro!” ¡Maldito profesor! Aunque maldito era todo: maldita el agua, la sed, la distancia, la tropa, maldito Dios y el Universo entero.

El profesor estaría, ni cerca ni lejos del pueblo para llevarlos al agua, al agua buena, a la que bebían los hijos de Dios.

¿Cuándo llegarían? ¿Cuándo y cómo? Dos entidades opuestas enemigas, diversamente constituidas aguardaban allá: una masa nacida de la furia, horrorosamente falta de ojos, sin labios, solo con un rostro inmutable, imperecedero, donde no había más que un golpe, un trueno, una palabra oscura, “Cristo Rey”, y un hombre febril y anhelante, cuyo corazón latía sin cesar, sobresaltado, para darles agua, para darles un líquido puro, extraordinario, que bajaría por las gargantas y llegaría a las venas, alegre, estremecido y cantando.

El teniente balanceaba la cabeza mirando cómo las orejas del caballo ponían una especie de signos de admiración al paisaje seco, hostil. Signos de admiración. Sí, de admiración y de asombro, de profunda alegría, de sonoro y vital entusiasmo. Porque ¿no era aquel punto… aquel… un hombre, el profesor…? ¿No?

—¡Romero! ¡Romero! Junto al huizache… ¿distingues algo?

Entonces el grito de la tropa se dejó oír, ensordecedor, impetuoso:

—¡Jajajajay…! —y retumbó por el monte, porque aquello era el agua.

Una masa que de lejos parecía blanca, estaba ahí compacta, de cerca fea, brutal, porfiada como una maldición. “¡Cristo Rey!” Era otra vez Dios, cuyos brazos apretaban la tierra como dos tenazas de cólera. Dios vivo y enojado, iracundo, ciego como Él mismo, como no puede ser más que Dios, que cuando baja tiene un solo ojo en mitad de la frente, no para ver sino para arrojar rayos e incendiar, castigar, vencer.

En la periferia de la masa, entre los hombres que estaban en las casas fronteras, todavía se ignoraba qué era aquello. Voces solo, dispares:

—¡Sí, sí, sí!

—¡No, no, no!

¡Ay de los vecinos! Aquí no había nadie ya, sino el castigo. La Ley Terrible que no perdona ni a la vigésima generación, ni a la centésima, ni al género humano. Que no perdona. Que juró vengarse. Que juró no dar punto de reposo. Que juró cerrar todas las puertas, tapiar las ventanas, oscurecer el cielo y sobre su azul de lago superior, de agua aérea, colocar un manto púrpura e impenetrable. Dios está aquí de nuevo, para que tiemblen los pecadores. Dios está defendiendo su iglesia, su gran iglesia sin agua, su iglesia de piedra, su iglesia de siglos.

En medio de la masa blanca apareció, de pronto, el punto negro de un cuerpo desmadejado, triste, perseguido. Era el profesor. Estaba ciego de angustia, loco de terror, pálido y verde en medio de la masa. De todos lados se le golpeaba, sin el menor orden o sistema, conforme el odio, espontáneo, salía.

—¡Grita viva Cristo Rey…!

Los ojos del maestro se perdían en el aire a tiempo que repetía, exhausto, la consigna:

—¡Viva Cristo Rey!

Los hombres de la periferia ya estaban enterados también. Ahora se les veía el rostro negro, de animales duros.

—¡Les dio agua a los federales, el desgraciado!

¡Agua! Aquel líquido transparente de donde se formó el mundo. ¡Agua! Nada menos que la vida.

—¡Traidor! ¡Traidor!

Para quien lo ignore, la operación, pese a todo, es bien sencilla. Brutalmente sencilla. Con un machete se puede afilar muy bien, hasta dejarla puntiaguda, completamente puntiaguda. Debe escogerse un palo resistente, que no se quiebre con el peso de un hombre, de “un cristiano”, dice el pueblo. Luego se introduce y al hombre hay que tirarlo de las piernas, hacia abajo, con vigor, para que encaje bien.

De lejos el maestro parecía un espantapájaros sobre su estaca, agitándose como si lo moviera el viento, el viento, que ya corría, llevando la voz profunda, ciclópea, de Dios, que había pasado por la tierra.

-

EL APANDO

Su última novela narra una cofrontación entre presos y policías de Lecumberri basada en sus testimonios personales. La obra fue adaptada al cine en 1975 por Felipe Cazals.

-

LO QUE UNO ESCUCHA

La mano derecha, humilde, pero como si prolongase aún el mágico impulso, descendió con suma tranquilidad a tiempo de que el arco describía en el aire una suave parábola. Eran evidentes la actitud de pleno descanso, de feliz desahogo y cierta escondida sensación de victoria y dominio, aunque todo ello se expresara como con timidez y vergüenza, como con miedo a destruir algún íntimo sortilegio o de disipar algún secretísimo diálogo interior a la vez muy hondo y muy puro. La otra mano permaneció inmóvil sobre el diapasón, también víctima del hechizo y la alegría, igualmente atenta a no romper el minuto sagrado, y sus dedos parecían no atreverse a recobrar la posición ordinaria, fijos de estupor, quietos a causa del milagro.

Aquello era increíble, mas con todo, la expresión del rostro de Rafael mostrábase singularmente paradójica y absurda. Una sonrisa tonta vagaba por sus labios y se diría que de pronto iba a llorar de agradecimiento, de lamentable humildad.

—No puede ser, no es cierto; es demasiado hermoso —balbuceó presa de una agitación extraña y enfermiza. Apartó el violín de bajo su barbilla y oprimiéndolo luego con el codo, la mano izquierda libre y sin que la otra abandonase el arco, se puso a examinar ambas flexionando ridículamente los dedos, una y otra vez, como si los quisiera desembarazar de un calambre—. No puedo creerlo, es demasiado —repitió.

Después de las amargas incertidumbres, hoy era como si las tinieblas de la duda se hubieran disipado para siempre. Su mano izquierda se había conducido con destreza, seguridad e iniciativa extraordinarias; supo ir, de la primera a la séptima posiciones, no sólo por cuanto a lo que la partitura indicaba, sino sobre todo, por cuanto a la inquietud de descubrir nuevos matices y enriquecer el timbre mediante la selección de cuerdas que el propio compositor no había señalado. En esta forma periodos opacos cobraron una brillantez súbita; las frases banales, un patetismo arrebatador y todo aquello que ya era de por sí profundo y noble se elevó a una espléndida y altiva grandeza. Por lo que hace a los sonidos simultáneos —que fueron su más atroz pesadilla en el Conservatorio—, le fue posible alcanzar no sólo las terceras, sino todas las décimas de doble cuerda, aun cuando éstas siempre se le habían dificultado grandemente a causa de la torpe digitación. La mano derecha, a su vez, se condujo con exactitud y precisión prodigiosas al encontrar y obtener, cuando se requería para ello, el punto de la escala propio o el color más inesperado de la encordadura, ya aproximándose o alejándose del puente, ya con el uso del arco entero o sólo del talón o la punta, según lo pidiese el fraseo. O finalmente, con el ataque individual de cada sonido en el alegre y juvenil stacatto o con el brioso y reidor saltando. A causa de todo eso la impresión de conjunto resultó de una intensidad conmovedora y los sentimientos que la música expresaba, la bondad, el amor, la angustia, la esperanza, la serenidad del alma, surgieron libres, radiantes y jubilosos como un canto sobrenatural y lleno de misterio.

“Ahora cambiará todo —se dijo Rafael después de haberse escuchado—; será todo distinto. Todo cambiará.” Sonreía hacia algo muy interior de sí mismo y por eso su rostro mostraba un aire estúpido. Era imposible darse cuenta si un fantástico dios nacía en lo más hondo de su ser o si un oscuro ángel malo y potente se combinaba en turbia forma con ese dios.

Caminó en dirección de la mesa cubierta con un mantel de hule roñoso, y en el negro y deteriorado estuche que sobre ella descasaba guardó el violín después de cubrirlo con un paño verde. Llamaron su atención las figuras del mantel, infinita y depresivamente repetidas en cada una de las porciones que lo componían. “Todo cambiará, todo”, se repitió, y advirtió que ahora esa frase se refería al mantel. Cuántas veces no hubiera deseado cambiarlo, pero cuántas, también, no se guardaba ni siquiera de formular este deseo frente a su mujer, tan pobre, tan delgada y tan llena de palabras que no se atrevía a pronunciar jamás. Eran unas tercas figuras de volatineros sin sentido, inmóviles, inhumanos, que se arrojaban unos a otros doce círculos de color a guisa de los globos de cristal que los volatineros reales se arrojan en las ferias.

“Hasta esto mismo, hasta este mantel cambiará”, finalizó sin detenerse a considerar lo prosaico de su empeño —cuando lo embargaban en contraste tan elevadas emociones— y sin que la vaga y penosa sonrisa se esfumara de sus labios.

No quería sentirse feliz, no quería desatar, sacrílegamente, esa dicha que iluminaba su espíritu. Algo indecible se le había revelado, mas era preciso callar porque tal revelación era un secreto infinito.

Nuevamente se miró las manos y otra vez se sintió muy pequeño, como si esas manos no fueran suyas. “Es demasiado hermoso, no puede ser. Pero ahora todo cambiará, gracias a Dios.” Lo indecible de que nadie hubiera escuchado su ejecución, y que él, que él solo sobre la tierra, fuera su propio testigo, sin nadie más.

—Parece como si tuvieras fiebre; tus ojos no son naturales —le dijo su mujer a la hora de la comida. No era eso lo que quería decirle, sin embargo. Querría haberle dicho, pero no pudo, que su mirada era demasiado sumisa y llena de bondad, que sus ojos tenían una indulgencia y una resignación aterradoras.

—¿Estás enfermo? —preguntaron a coro y con ansiedad los niños. Rafael no respondió sino con su sonrisa lastimera y lejana.

“No les diré una palabra. Lo que me ocurre es como un pecado que no se puede confesar.” Y al decirse esto, Rafael sintió un tremendo impulso de ponerse en pie y dar a su mujer un beso en la frente, pero lo detuvo la idea de que aquello le causaría alarma.

Ella lo miró con una atención cargada de presentimientos. Ahora lo veía más encorvado y más viejo, pero con ese brillo humilde en los ojos y esa dulzura torpe en los labios que eran como un índice extraño, como un augurio sin nombre. “Es un anuncio de la muerte. No puede ser sino la muerte. Pero, ¿cómo decírselo? ¿Cómo darle consuelo? ¿Cómo prepararlo para el pavoroso instante?”

Hubiera querido, ella también, tomar aquella pobre cabeza entre sus manos, besarla y unirse al fugitivo espíritu que animaba en su cuerpo. Pero no existían las palabras directas, graves y verdaderas, sino apenas sustituciones espantosas mientras toda comunicación profunda entre sus dos ánimas se había roto ya.

—Descansa hoy, Rafael —dijo en un tono maternal y cargado de ternura—; no vayas al trabajo. Esas funciones tan pesadas terminarán por agotarte —lo dijo por decir. Otras eran las cosas que bullían dentro de ella. Pensaba en el tristísimo trabajo de su marido, como ejecutante en una miserable orquesta de cantina-restaurante, y en que, sin embargo, eso también iba a concluir. “Quédate a morir —hubiera dicho con todo su corazón—, te veo en el umbral de la muerte. Quédate a que te acompañemos hasta el último suspiro. A que recemos y lloremos por ti…”

Rafael clavó una mirada por fin alegre en su mujer, al grado que ésta experimentó una inquietud y un sobresalto angustiosos. “¿Podría entenderme —pensó Rafael— si le dijera lo que hoy ha ocurrido? ¿Si le dijera que he consumado la hazaña más grande que pueda imaginarse?”

Al formularse estas preguntas no pudo menos que reconstruir los extraordinarios momentos que vivió al ejecutar la fantástica sonata, un poco antes de que su mujer y sus hijos regresaran. Los trémolos, patéticos y graves, vibraban en el espacio con limpidez y diafanidad sin ejemplo, los acordes se sucedían en las más dichosas y transparentes combinaciones, los arpegios eran ágiles y llenos de juventud. Todo lo mejor de la tierra se daba cita en aquella música; las más bellas y fecundas ideas elevábanse del espíritu y el violín era como un instrumento mágico destinado a consumar las más altas comuniones.

“No puedo creerlo aún”, se dijo mirándose las manos como si no le pertenecieran. Se sentía a cada instante más menudo, más humilde, más infinitamente menor dentro de la grandeza sin par de la vida. Quiso tranquilizar a su mujer al mirarla aprensiva e inquieta:

—Todo será nuevo —exclamó—, hermoso y nuevo para siempre.

—Es la maldita bebida —dijo la mujer por lo bajo mientras un terrible rictus le distorsionaba la cara alargándole uno de los ojos—. El maldito y aborrecible alcohol. Tarde o temprano iba a suceder esto…

Condujo entonces a Rafael, sin que éste, al contrario de lo que podría esperarse, protestara, al camastro que les servía de lecho.

Luego hizo que los niños, de rodillas, circundaran a su padre, y unos segundos después, dirigido por ella, se elevó un lúgubre coro de preces y jaculatorias por la eterna salvación del hombre que acababa de entregar el alma al Señor.

-

LOS MUROS DEL AGUA

En esta novela también se basa en sus experiencias personales cuando estuvo recluído en Islas Marías. El libro narra la historia de cinco comunistas que son deportados al penal, entre los personajes que viven la historia se encuentran prostitutas, homosexuales o rateros.

Fuente: México desconocido, Gatopardo, debate.

TE PUEDE INTERESAR:

THE IRISHMAN SERÁ PROYECTADA EN LA CINETECA NACIONAL

5 ESCRITORAS MEXICANAS CONTEMPORÁNEAS

LA CAÍDA DE COBRA, AMORCITO CORAZÓN Y UN HOMBRE DE LEY: NOVELAS NEGRAS, CRIMINALES Y MEXICANAS

LEE 100 DE LOS MEJORES CUENTOS CORTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL